2024年

35号:北九州市 合馬清永匡孝さんの「合馬たけのこ」

2024年3月号

“異空間”

その光景はどこか懐かしく、それでいてハッと息を呑む光景だった。眼前に広がるそれを前に、私は立ち尽くしていた。優しい木漏れ日がさす穏やかな春の日、青々とした新緑のモウソウチク(孟宗竹)は真っ直ぐと天を目指す。竹と竹の間は傘をさした状態でも通れるほどの広さで、人の手によって適切な本数に整えられている。日常と非日常との間に結界があるとしたら、私は今まさにその結界の上に立っている。最大斜度45度はあるだろうか。眼前の竹林を見上げ、私はゆっくりと非日常の異空間に足を踏み入れた。まぶたを閉じ、視覚以外の感覚を研ぎ澄ます。「サラサラ、サラサラ」さわやかな春風がゆっくりと竹林を揺らす。その音に小鳥の声が混ざり合い、風流な響きを与える。時折、その音の向こう側から「カーン」と竹が割れる音がこだましている。ここだけ、時が止まっているのかと錯覚する。

嗅覚が敏感に反応し始めた。マイナスイオンの香りを感じる。はて?マイナスイオンに香りはあるのか。いや、わからない。マイナスイオンの香りを表現したいが言葉が見つからない。とにかくマイナスイオンの香りなのだ。身体が自然と反応し、大きくゆっくりと深呼吸する。身体中が浄化されている感覚になるから不思議だ。フィトンチッドと呼ばれる、樹木が放出する殺菌成分のせいだという。森林浴には心身を整え、癒しを与える効果があるとされているが、その正体がフィトンチッドだ。竹からも大量に放出されている。閉じたまぶたをゆっくり開き、一本の竹に近づいた。両方の手のひらで覆いきれないほどの太さだ。表面は硬く力強さを感じる。しかし、春風になびくその姿はしなやかだ。私は視線を下げ、土に触れてみた。意外にも「ふかふか」なのに驚かされた。明らかに人の手間が感じられる土である。視覚、聴覚、嗅覚、触覚。五感のうち4つを研ぎ澄まし、非日常的な異空間を味わい尽くした。残りは味覚だ。この異空間からできる「タケノコ」は果たしてどんな味なのか。私の胃的好奇心は大いに膨らんでいた。

34号:築上町 福田浩一さんの「菊芋」

2024年1月号

“スーパーフード”

「菊芋」と聞いて、皆さんはどんな植物をイメージするだろうか。「菊? 芋? どっち?」。 「キクイモ(菊芋):キク科ヒマワリ属の多年草。別名はアメリカイモ、ブタイモ、カライモ(唐芋)、トピナンブール。北アメリカ原産で、世界中に外来種として分布している。草丈は1〜3メートルにもなり、夏に黄色い花を咲かせ、地中にできる塊茎は食用になる」。菊芋と聞いて、にわかにイメージがわかず、咄嗟に調べたフリー百科事典のウィキペディアにはこう書かれていた。 さらに、「キクイモの和名は、菊に似た花をつけ、地下に芋(塊茎)ができ、それを利用するところから名付けられた」。とあった。「どうも芋のようだが、草丈が1〜3メートルって、畑はどんな状態なのか?」。それが私の最初の印象だった。

菊芋の原産地は北米で、ヨーロッパから人が移入する以前からネイティヴアメリカンが栽培していた。ヨーロッパへは17世紀初めに伝わり、ジャガイモ栽培に向かない乾燥地や痩せ地で重要な農作物となった。事実、18世紀にヨーロッパを相次いで襲った飢饉の際には多くの人を救ったという。日本には江戸時代末期に飼料用作物として伝来。一説には黒船来航で有名なペリーが持ち込んだとも言われている。生命力が強いため、太陽光が豊かで年間の最低気温が16度以下の場所であれば育つことから、あっという間に日本中に広がった。第二次世界大戦後の食糧難の際には、各地で栽培が奨励されたほどで、非常食として日本人の胃袋を満たしていた。ところが、戦後の高度経済成長時代を迎えると、繁殖力の強い菊芋は、地中深くに根をはり養分をすい尽くすことから、農家に敬遠されるようになり、挙げ句の果てには「要注意外来生物」として駆逐される対象となった。それ以降、数十年にわたって食卓ではあまりお目にかからなくなっていた。そんな菊芋が、近年再注目され始めている。菊芋が多くの健康効果を持った野菜であることが研究の結果、明らかになってきたからだ。特に特徴的なのが「イヌリン」と呼ばれる食物繊維の含有量が他の植物に比べて圧倒的に多く、15〜19%も含まれている点だ。イヌリンは炭水化物や脂質の吸収を抑えてゆっくりと炭水化物を分解するため、糖の吸収を促すインスリンの過剰な分泌を防ぎ、食後の急激な血糖値の上昇を抑える効果が確認されている。そのため菊芋は「畑のインスリン」とも呼ばれているのだ。加えて、ジャガイモやサツマイモに比べてデンプンの量が少なく、100グラムあたり35キロカロリーとジャガイモの約半分の低さである。また、イヌリンは水溶性の食物繊維であることから、ゲル状で胃腸内をゆっくり移動する。そのため空腹になりにくく食べ過ぎを抑えるというダイエット効果も期待できる。さらに、ビフィズス菌や乳酸菌など腸内細菌を活発にする効果もあり、お通じの改善も期待できるとされる。見た目は芋というよりは生姜に似ている菊芋が、にわかにスーパーフードとして注目され始めているのだ。

2023年

33号:糸島市 北伊醤油の「天然醸造醤油」

2023年11月号

“100年の酵母”

築100年を超える蔵から醸し出される空気感をどう伝えようか。糸島市にある「北伊醤油」の蔵に初めて立ち入る際、私の頭の中は雑念だらけだった。テレビやインターネットでしか見た事がない古い蔵のイメージを想像しながら、その想像との差分を埋め、どう表現するかで頭はいっぱいになっていた。6代目当主の山上弘司さん(41歳)が重厚な蔵の扉を開けるまでは。

「ギギッ、ガラッ、ガガー」。天井の高い、薄暗い蔵に小窓からわずかな光が差し込んでいる。「失礼します」。思わず口に出た言葉と同時に、私は一礼していた。「ふーっ」と息を吐き、一歩中に入る。その瞬間「ふわっ」と、えも言われぬ香りが鼻腔をくすぐった。醤油の香りだ。しかし、知っている醤油の香りとは何か違う。しかも、醤油の香りだけではない。なんだか懐かしい香りがする。「この既視感は一体なんなのか」。一瞬、そんな言葉が頭をよぎった。薄暗い蔵の中をじっと見回す。天井を支える、太くて立派な梁が私を見下ろしている。しかし、いくら見回しても初めて見る光景だ。みなさんも経験はないだろうか。夢の中で見た光景が現実に起こったような錯覚を。頭の中の混乱をよそに、嗅覚は懐かしさを堪能していた。「蔵つきの酵母がうようよいますよ」。まるで見えているかのように当主の弘司さんが口を開いた。蔵つきの酵母とは、その蔵に長年住み着いている微生物の事で、醤油の発酵、熟成にはなくてはならない存在である。全国の多くの醤油メーカーは大量生産可能なタンクでの醤油製造を行っている。タンクには蔵つき酵母は生まれないため、製造過程で酵母を添加しなければならない。一方、北伊醤油では明治30年(1897年)の創業以来、大きな木桶を使って醤油を作っている。木桶の年齢も100歳を超え、その木桶に住みついた酵母が100年以上もの間、蔵の中で独特の生態系を作り出しているのだ。懐かしさの源泉は、この蔵つき酵母なのだろうか。おそらく酵母の香りなど嗅いだことは今まで無い。しかし、蔵つき酵母が醸すこのえも言われぬ香りは、私が生まれるはるか昔から、我々日本人のDNAに刻み込まれた懐かしい記憶なのかもしれない。それが悠久の時を超えて私に語りかけてきた。そう解釈することで、知的に頭で考える以上に、胃的な感覚として五感が反応したのだと、すーっと腹落ちできた。

32号:玄界島の漁師 宮川友芳さんの「定置網漁」

2023年9月号

“玄界島”

2023年8月。今年の夏は例年に比べ暑い。「観測史上最も暑い」というフレーズが船内の客室に設置された大型テレビから聞こえてきた。博多湾に面するベイサイドプレイス博多埠頭から出港した、玄界島行きのフェリー「みどり丸」。右手に、歴史の教科書でおなじみの「漢委奴国王」と刻まれた金印が発見された志賀島、左手に博多湾の真ん中にポッカリ浮かぶ能古島を眺めつつ、船は博多湾を北西方向へゆっくりと進む。この日の湾内は穏やかで波はほとんど無い。玄界島近海で行われる定置網漁撮影のため、大都会福岡から35分間の船旅だ。

到着まで残り10分を切ると船の揺れを感じ始めた。博多湾を出て波が荒い玄界灘に出たようだ。博多湾の出入り口を玄界灘から見張るような位置に、お椀を伏せた形で浮かぶ玄界島が眼前に迫ってきた。福岡県西区を住所とする玄界島は、最高海抜218メートル、周囲約4km(徒歩1時間で1周できる広さ)の小さな島である。人口は約350人で多くが漁業を生業としている。港へ入ると南側の斜面に沿って、建てられて間もない住宅や建物が並んでいるのが見える。今から18年前の2005年3月20日、マグニチュード7.0、最大震度6弱の地震が島を襲った。福岡県西方沖地震である。この地震で家屋の約7割が全半壊する多大な被害を受けた。全島民が福岡市内に避難する事態となったものの、その後、島民と行政が一丸で復興に取り組み、わずか3年後の2008年には復興事業が完了。今の玄界島へと姿を変えた。博多湾の全貌を望む山頂からの眺望は絶景で、北は雄大な玄界灘を一望でき、南はドーム球場や福岡タワーなど福岡市内の建物が見え、西は糸島半島を、東は志賀島を眺めることができる。そんな玄界島には、福岡市内からわずか35分の別世界を堪能しようと釣り客や登山客、夏場には海水浴客も訪れる。さぞかし賑やかな島かと思いきや、意外な事に予約制の飲食店が1店舗あるのみ、売店も1店舗のみである。もちろん公共Wi-Fiなどは飛んでいない。いわゆる不便な島なのだ。しかし、この不便さがかえって良い。島に一歩降り立つと、時間の流れが止まったように感じる。人工的な音が皆無なのだ。強いてあげれば漁船のエンジン音が響くくらい。聞こえてくるのは波の音、風の音、トンビと猫の鳴き声、そして人間同士の会話だ。我々が普段、いかに人工的な音に支配されているか。島にいるとスマホを手放したくなる衝動に駆られた。

31号:田川市ジビエ猪之国の「ジビエ」

2023年1月号 ( 最新刊 )

“人類と狩猟”

人類と狩猟の歴史は長い。我々ホモ・サピエンスは約20万年前にアフリカに現れたとされている。そして5万年前に一部のホモ・サピエンスがアフリカを旅立ち長い年月をかけて世界各地に広がっていった。これを『グレートジャーニー』と呼ぶ。そのホモ・サピエンスが農耕を始めたのは約1万年前。農耕が始まるまでの19万年もの間、我々は狩猟と採集を基本とする生活を続けていた。魚やけものを捕らえ、木の実や野草、貝などを集めていた。こういう話を聞くと、文明が発達した現代人である我々は、遠い昔の知能の低い原始人たちの話だと考えてしまう。ところが、近年の脳科学研究の結果、我々現代人の脳と狩猟採集の旧石器時代人の脳とではほとんど変化が無い事がわかっている。つまり我々の脳は旧石器時代からほとんど進化していないのだ。

例えば、我々は感情で判断する事が多い。増える体重を気にしながらも、甘くて美味しそうな食べ物があると欲しくなる。これは、旧石器時代に飢餓と隣り合わせの生活を余儀なくされていた我々の祖先からすると当然の行為で、「食べられる時にできるだけ食べておく」という行動を脳が記憶しているからである。我々がエアコンの効いた部屋で、スマホ片手に、Youtubeで見たい動画を検索し、SNSで自分の投稿にどれだけのイイネがついたかを気にし、ウーバーイーツを呼んで好きなものを食す、というような便利な暮らしをしていたとしても、我々の脳は10数万年前の山野を駆け巡っている時と何ら変わりないのである。我々の祖先は狩猟によって様々な恩恵を手にした。肉、皮革、油脂、羽毛、骨、牙である。これらは、当時の生活必需品と言っても過言ではない。当然ながら恩恵を手にする上で犠牲も払ったに違いない。当時の武器といえば、石を打ち砕いて作った打製石器の類である。元々、個としての力が弱かったホモ・サピエンスは集団で狩猟を行なわざるを得なかった。命がけだったに違いない。その時の記憶もおそらく脳に刻み込まれている。とはいえ、現代人の我々にとって狩猟は非日常である。特に日本人にとっては、世界各国に比べ銃規制が厳しく、そもそも猟師と言われる人たちと遭遇する機会は極めて少ない。事実、現在の国内の狩猟者の実数は約15万人と言われている。農業従事者の減少が問題になっているが、その農業従事者でさえ152万人だ。我々の多くは、死んだ生き物の肉を食べて生きている。これは紛れもない事実だ。今回の特集では、生が死となり、そして肉となるその過程を、狩猟、解体という非日常体験を通じて読者諸氏と一緒に考えていきたい。

2022年

30号:北九州市 藤島賢太さんの「関門海峡たこ」

2022年9月号

“日本人は大のタコ好きだ。”

タコ焼き、タコ刺し、タコ唐、酢の物、おでんの具などなど、タコを使った料理は数限りない。しかし、最初の1行に「いやいや、私はそうでもないよ」という声も少なからずあるはず。事実、私の妻は関西出身にも関わらずタコ焼きを好まない。タコ焼きプレートはあるものの、妻が焼くのはちくわだ。タコ焼きならぬちく焼き。これが梶原家のソウルフードである。そんな梶原家の身内話はさて置き、最初の1行は好みや価値観の話ではない。統計データとして明らかなのだ。2020年の世界のタコ漁獲高を調べると約32万トン。1位は中国で約10万トン、2位はモロッコで約5万2千トン、3位はモーリタニアの約3万9千トンである。

ちなみに日本の漁獲高は約3万3千トンで5位だ。ところが日本国内のタコの消費量を調べると、その量は8万トンにも及び世界一なのだ。実に世界全体の漁獲高の4分の1を占めている。自給できていない分はモロッコやモーリタニアからの輸入で賄っている。世界人口80億人のうち、日本人口は1.2億人。世界の中でわずか1.5%の日本人が25%のタコを食べているのだ。「日本人は大のタコ好きだ」という最初の1行は相対的に正しいのである。日本以外にタコを食べる国は韓国、タイなど東アジアの国に加え、スペインやポルトガル、イタリアやギリシャ、フランス南部など地中海沿岸の国である。ちなみに中国はタコを食べる食文化はなく、ほとんどが輸出に回される。では、なぜタコを食する国が少ないのか。タコの生息域は世界中の温帯海域の沿岸にあり、いわゆるどこでも漁獲できる。供給面の問題ではない。一番大きな要因は宗教的なタブーだと言われている。ユダヤ教ではうろこの無い魚を食する事はタブーとされており、キリスト教やイスラム教の一部の教派でも同様のタブーがある。また、そのグロテスクな容姿から“悪魔の魚:デビルフィッシュ”と言われ、忌み嫌われてきた歴史がある。2000年初頭に公開された映画“パイレーツオブカリビアン”で幽霊船の船長がタコのような姿で表現されていた事は、西洋人のタコに対するネガティブな意識の表れであろう。一方、日本のタコ食は歴史がある。大阪府の弥生時代の遺跡からタコ壺形の土器が複数出土しており、当時からタコ壺漁が行われていた事が分かっている。タコ料理の記録としては、平安時代に編纂された『延喜式』にタコの干物や熟鮨(なれずし)の記述がある。さらに日本最古の料理書といわれる鎌倉時代の『厨事類記』には焼ダコが登場する。そして、江戸時代の料理書『料理物語』には、なます、かまぼこ、酢ダコなどがタコ料理として記載されているが、一般的にはタコブツとして食されていたという。つまり2000年以上に渡って食されてきた馴染みの魚介類なのだ。にも関わらず、我々はそんなタコの裏側をよく知らない。今回は、ある漁師の生き様を通じて、タコとの関わりを詳らかにしていきたい。

29号:福岡市 樹ファームの「博多リリコイ」

2022年7月号

“高2の夏の思い出“

学食の冷蔵ケースには人だかりができていた。

クマゼミの喧しい鳴き声、ジリジリと容赦無くふり注ぐ太陽、青い空には真っ白な入道雲。その日は午前中から30度を超える暑さだった。「今日は・・・アイス食おう」。エアコンもなく窓を全開にした教室での授業は修行そのものだ。高校2年の私は授業そっちのけ。下敷きで顔をあおぎながら、昼休みに食べるアイスキャンディに思いを馳せていた。「オレンジにするかパインにするか、いや今日は暑いから酸味のあるレモンでもいいな」。高校の学食には、アイスキャンディ専用の冷蔵ケースが置かれていて、今でいうガリガリ君のような食感のアイスキャンディが売られていた。記憶が正しければ1本50円、3種類の味があった。

チャイムが鳴り昼休み。母が作ってくれた弁当を胃袋にかきこむと、ダッシュで学食に向かった。普段は並んでいても4〜5人程度の冷蔵ケースには、その日に限って人だかりができていた。「パッションフルーツ味があるげな」。誰かの声が耳に入った。“げな”はこの地元の方言で“〜だそうだ”と言う意味で使われる。果物屋のせがれとして育った私は、少なくとも友人よりは果物に詳しい。しかし、パッションフルーツという果物は見た事も聞いた事もない。ただ、“パッションフルーツ”という響きになんとなく南の島をイメージしていた。パッションフルーツ=情熱の果物。情熱→熱い心→暑い場所→南の島、と言うような実に単純な妄想である。

「パッションフルーツ味、あと5本〜」。ふくよかな学食のおばちゃんが叫んだ。「ハイッハイ!!」。ほとんど本能的と言ってよかった。私は人だかりの後方で手を挙げていた。それにつられて何人かが手を挙げる。「じゃぁ、ジャンケンね」。おばちゃんの仕切りで、急遽残り5本のパッションフルーツ味をかけてジャンケン大会が始まった。先頭に並んでいた人は良い迷惑である。買えると思っていたパッションフルーツ味が何の因果かジャンケン大会になった訳である。集団心理を変化させてしまった張本人が言うのも何だが、こうも簡単に集団心理は変えられるものかと、ある意味怖さを感じた。幾度かのジャンケンを経て勝ち取ったパッションフルーツ味のアイスは薄いオレンジ色をしていた。最初の一口は、記憶に刻まれるのに充分な味だった。初めて味わう甘さと、それを引き立たせる絶妙の酸味。訪れた事もない南の島を勝手に妄想していた。あれから40年弱。本物のパッションフルーツを福岡で栽培している人に出会うことになるとは夢にも思わなかった。

28号:岡垣町 さなえ果樹園の「高倉びわ」

2022年5月号

“枇杷“

私の生まれ育った所は福岡県朝倉郡杷木町(現、朝倉市杷木)と言う。子供の頃、他人に杷木(はき)の字を説明する際に「びわの“わ”に、木曜日のもくです」。という説明をしたところ大抵の場合、キョトンとされた事を覚えている。果物屋のせがれとして育った私にとって、びわを“枇杷”と書く事はごく当たり前の事であったが、それが実は一般的でない事をその時に学んだ。滋賀県には日本一大きな湖、琵琶湖がある。同じ“びわ”ではあるが漢字が違う。琵琶湖と言うその名称は、湖の形が楽器の琵琶に似ている事から、比叡山延暦寺の僧侶がそう呼んだと言う説が有力である。実は枇杷も実の形が楽器の琵琶に似ている事からそう呼ばれるようになった。語源は同じのようだ。ちなみに、鎌倉時代に平家物語を語り歩いた“琵琶法師”の事を、私はしばらくの間“枇杷”を売り歩いていた法師だと勘違いしていた。

小学生の頃、通学路沿いに、びわの樹が植っている民家があった。びわの樹は元々、樹勢が強く病害虫にも強い為、温暖な地域であれば育つ。(ただし、桃栗三年、柿八年、枇杷は早くて十三年。と言う言葉があるように時間はかかる。)梅雨前の時期になると橙色に実ったびわを、こっそり頂いていた事はもう時効だろう。当時の私にとって、びわの味は感動的なものだった。辺りを気にしながら、びっしょり汗をかいた後に背徳の気分で食べるびわ。手で皮を剥き、小ぶりなびわを丸ごと頬張り、大きなタネをペッと出す。その後、余韻を楽しむように咀嚼し、ゆっくりとびわの果汁を喉に流し込む。今でも映像として鮮明に記憶に残っている。味覚の記憶というのは、どうもそういうものらしい。その後、フルーツの店かじわらでも、いつの頃からかびわを売るようになっていたが、それは長崎や鹿児島のびわであった。

それほどまでに印象深いびわの思い出があるにも関わらず、びわの大きな産地が福岡にあるとはつい最近まで知らなかった。それは昨年、読者の方へのインタビューの時であった。岡垣町在住の読者の方から「かじさん、高倉びわってご存知ですか?」と聞かれた事がきっかけだ。どうも100年以上の歴史があるらしい。ふくおか食べる通信を始めて4年目というのに、そんな事さえも知らなかったのかという恥ずかしさよりも、むしろ「お宝発見かも!!」という興味の方が優っていた。そして、その好奇心を抑えきれずインタビューが終わるや否や検索を始めていた。

27号:糸島市 藤井眞二さんの「グリーンアスパラガス」

2022年3月号 ( 最新刊 )

“春が来た”

いよいよ春本番。あなたがこれを読み進めている頃、いったいどんな春を迎えているだろうか。「4月から新しい生活が始まります。期待と不安でドキドキです」。「部署が変わって新たに人間関係から作っていかねばなりません。ちょっとストレス感じています」。「何も変わらない、いつもの春を迎えています」。人それぞれの春である。

私は春が大好きだ。一年の中で最も好きな季節でもある。寒い冬を抜け、暖かな陽光の元、心身ともに活動的になるのはなぜだろう。しかしながら、会社員時代の私は春があまり好きではなかった。売上目標という単一の物差しに追われ、3月末にやっとの思いで達成した年間売上目標を喜ぶ間もなく、4月1日からまた新たな売上目標に追われる日々が始まる。花見で浮かれている人達を横目に、売上目標の奴隷になっていた私は自然に目を向ける余裕さえもなかった。

今、周囲の自然に目を向けると、植物は芽吹き、モノトーンだった山野が徐々に彩色されていく。その彩色を目指しミツバチ達が盛んに動き出す。ふわりとそよぐ風の薫りも心地よく、五感を優しく刺激する。生態系がゆっくり、ゆっくり動き出している感覚だ。

アスパラガスは1日に平均5〜6センチも伸びる。日によっては10センチ近く伸びるという。ニョキニョキという言葉が最もふさわしい植物かもしれない。畑を見ると、土の中からニョキニョキと無数に生えている姿は、一見ツクシの仲間のように思えるが全く異なる種である。ただ、寒い冬を乗り越え、春の暖かさを待っていたかのように土の中から顔を出すその姿は、ツクシのように春の到来を印象付ける象徴のようでもある。「アスパラガスは9月頃まで収穫できますが、一番美味しいのはやっぱり春ですね」。アスパラガス生産者の藤井さんは、1年の中で最も忙しい時期を迎える準備に余念が無い。11年前にゼロからスタートした藤井さんとアスパラガスの物語は、今、一つの区切りを迎えようとしていた。

2022年

26号:小郡市 森松和彦さんの「ニホンミツバチの蜂蜜」

2022年1月号

“人類とミツバチ”

もし、ミツバチが存在しなければ今の人類の繁栄は無かったかもしれない。

数年前、この言葉を聞いた時、私は全くと言って良いほどピンとこなかった。因果関係がまるで見えなかったからだ。皆さんはピンときただろうか。理由はこうである。我々が食している穀物や野菜、果物などが実る為には必ずと言って良いほど受粉が必要だ。受粉は、花粉が風に乗って運ばれて受粉する場合もあるが、その多くはミツバチなどが媒介となって受粉に至る。2011年、国連環境計画のアヒム・シュタイナー事務局長はこう報告した。「世界の食料の9割を占める100種類の作物種のうち7割はハチが受粉を媒介している」。ミツバチは、自らの種を維持する為に花や樹木から蜜を集め、それを蜂蜜に加工し、栄養補給・貯蔵している。その行動の過程で、受粉を手助けするポリネーター(送粉者)という役割も担っている。現在においても、仮に世界中からミツバチがいなくなれば人類は4年以上生きることはできないと言われている。この壮大な因果関係を想像すらできなかった自分を恥じたと同時に、ミツバチについての好奇心がムクムクと湧いてきた。

ミツバチが地球上に現れたのは約2千万年前〜1千万年前と言われており、人類の歴史が数百万年である事を考えるとミツバチの誕生の古さが際立つ。蜂蜜と人類の関係は古くて長い。英国には『蜂蜜の歴史は人類の歴史』ということわざがあるほどで、紀元前6000年頃に描かれたとされるスペイン東部のアラニア洞窟の壁画にはミツバチの巣に手を入れて蜂蜜を採取している人の姿が描かれている。その後、紀元前5000年頃にはギリシャ神話にも、養蜂の神アリスタイオスが登場している。ちなみに最高神ゼウスは山羊の乳と蜂蜜で育てられたと伝えられている。エジプトやメソポタミア、アメリカ大陸においても古くから人類が蜂蜜を採取していた形跡が見つかっている。つまり蜂蜜は、おそらく数万年前から世界中で採取されていた。栄養価も高く長期保存でき、尚且つ濃厚で豊潤な甘味は古くから人類を魅了し続けたに違いない。だからこそ古代人は刺される危険を冒してまでも蜂蜜を素手で採取しようとした。人類とミツバチ、人類と蜂蜜、そしてミツバチと蜂蜜。このトライアングルから何が見えてくるのか。一人の養蜂家を通してその実態に迫って行きたい。

2021年

25号:久留米市 古賀宣彦さんのさざなみどり

2021年11月 最新号

“鶏すき”

「さざなみどり、食べてみてください」。

目の前にはきれいに前処理された一羽の丸鶏の姿があった。高級中華料理店で見かける丸のままの北京ダックのようなその丸鶏は、肉厚で張りがあり、素人が見てもその白い鳥肌には艶がある事が見てとれた。刃紋が際立つ短めの包丁を右手に、古賀宣彦さんは手慣れた手つきで丸鶏の解体を始めた。モモの辺りにスーっと包丁を入れる。程よい脂身の下から赤身がかった弾力のありそうなモモ肉が顔を出した。実に良い色をしている。さざなみの血統と長期飼育で赤身が濃くなるという。古賀さんは鶏の体の構造を熟知している。骨と骨を繋いでいる腱の位置に刃を当て、スーっと引く事でそれほど力を入れずに解体を進める。骨に沿って切る事で余計な力を入れずに、尚且つ肉質を傷めずに切っている。「十羽も切れば慣れますよ」と、白いタオルを頭に巻いた古賀さんは気軽に言うが、その洗練された手捌きは見ていて飽きない。程なく丸鶏は、モモ肉、ムネ肉、手羽先、ささみなど、普段我々が見慣れた肉の形に姿を変えていった。

「炭火で焼きます」。きれいに形を整えた鶏肉は串に刺され、私の目の前に並べられた。「この脂身が美味いんですよ」と、目尻を細めて嬉しそうに古賀さんは語る。1分もしない内に炭火で炙られたさざなみどりはパチパチ、ジリジリといった音を立てながら食欲をそそる香りを出し始めた。脂が炭に垂れた時に出るあの香りの記憶は、狩猟時代を生き抜いてきた我々人類のDNAに深く刻み込まれているに違いない。

「できました。どうぞ」。古賀さんから手渡しされたさざなみどりの炭火串焼きを私は口に運んだ。地鶏の炭火焼きと言えば宮崎や鹿児島でお馴染みの歯応えのある地鶏のイメージで、もちろん私の好物の一つである。そのイメージで私はさざなみどりを口に運んだ。「えっ、柔らかい!」。私はその柔らかさに驚いた。柔らかさだけでなく、肉の旨味にも驚いた。味付けは塩のみ。それ以外何もいらないと思えた。「炭火焼きもいいんですが、読者の方々には、鶏すきで食べてもらおうかと思っているんですよ」。私は耳を疑った。「それってめちゃくちゃ手間がかかるんじゃないですか」。「そうなんですが、炭火焼きはマンションなどではやりづらいでしょう。それに、このさざなみどりの脂身で長ネギを焼いた鶏すきの食べ方が好きなんですよ。だから、鶏すきで食べて貰いたいなって思っています」。予想もしていなかった提案に私は驚き、そして感動した。さざなみどりの鶏すき。美味いに決まっている。でも、炭火焼も食べたいという読者さんもいるはず。そんなわがままをどう実現しようか。すでに私の頭の中はぐるぐる回転し始めていた。

24号:筑前町 むぎわらFARMの黒大豆:クロダマル

2021年9月 号

“黒い煙突のある家”

「目印は黒い煙突のある家です」。林亮輔さんからのメッセージを頼りに、私は約束の場所に向かっていた。その日はあいにくの雨模様。畑作業が困難な事から屋内で会う事になった。『黒い煙突のある家』と聞いて、以前取材した、またいちの塩でおなじみの塩工房風の建物を想像していた。作業場風の比較的古い建物で、大きな煙突から煙がもくもく上がっている、そんな風景を想像していた。グーグルマップを頼りに、それらしき場所にたどり着いたものの、今風の家屋が数件立ち並んでいるだけ。想像していた景色とは全く違う。何度もマップを見ながら車を進めると、あった!! 確かに黒い煙突のある家だ。しかし、想像とはまるで違う。てっきり作業場をイメージしていたが、そこは自宅で、しかもコンパクトかつシンプルでシックな佇まいだった。平屋で四角形の建屋に三角形の屋根が乗っかっていて、黒い煙突が顔を出している。その様はまるで、お家がむぎわら帽子をかぶっているようにも見えた。

玄関前に着くと『むぎわらFARM』の可愛いロゴが迎えてくれた。呼び鈴を押し、待つ事数秒。扉の先には亮輔さん、美帆さんご夫妻の笑顔があった。靴を脱ぎ、中に通された私は挨拶もそこそこに、「スゲーーー」と感嘆の声を上げてしまっていた。そこには間仕切りが無い開放的な空間が広がっていた。入り口を入ってすぐの場所に無垢の一枚板で設えた広いテーブルがあり、奥にはキッチンが併設してある。テーブルの横には重厚な薪ストーブが鎮座しており、そこから煙突が伸びていた。視線を天井に向けると、三角屋根は立派な木材の梁に支えられており、その突端の天窓からは外光が優しく降り注いでいる。視線を横に移すと、お庭が見える窓は壁一面の広さで、庭の草木が生き生きとした緑を湛えていた。ここは、家族団欒の場所であるだけでなく、人が集える空間として理想的だ。私自身がこういった家を作りたい、と思っていた事もあり、悦に入ってじっくりと眺めてしまった。「3年かけて設計の打ち合わせをしたんです」。従兄弟の建築士と共に、あーでも無い、こーでも無いと理想を語り合いながらこの家を設計したと亮輔さんは話してくれた。

このお家を見て『個室は子失』という言葉を思い出した。マンション化が進み子供に個室を与えた事で親子のコミュニケーションが取り辛くなり子失になったという、ある建築士の後悔から出た言葉だった。このお家は子失とは無縁のようだ。亮輔さんと美帆さんは、このお家の開放的な空間作りにはこだわったという。「設計を考えている時間そのものが楽しかったですね」。家作りの話で盛り上がり、初対面から意気投合してしまった我々は時の経つのも忘れ多くを語り合った。

23号:久留米市城島町 倉重農園さんのマンゴー

2021年7月号

“マンゴー銀座”

『銀座』という響きから我々がイメージするのは、東京都中央区にある日本有数の繁華街である、あの『銀座』である事は疑い無い。元々、銀座とは江戸幕府の銀貨鋳造所の事で、当初は京都や大阪、長崎にもあったが、後に江戸に集約された。明治以降、造幣局の設置に伴い廃止。地名だけが残った。後に銀座界隈は商業地として目覚しい発展を遂げ、人通りの多い賑やかな繁華街の代名詞となった。事実、全国には300以上の『◯◯銀座』と呼ばれる商店街があるという。加えて、ある物が集中する場所として使われる事も多い。『台風銀座』や『アルプス銀座』などがその例である。

マンゴー、マンゴー、マンゴー。あっちもこっちもマンゴーだらけ。ここは沖縄か宮崎かと見紛うほどのマンゴーの量である。その数、少なく見積もっても約2万個。屋根が二重構造になって温室効果を高めたハウス内一面にマンゴーが実っている。樹齢25年を経過した『ご高齢』の樹からも立派に実っている。樹の数は650本程度というから一本当たり30個ほどのマンゴーが取れる計算になる。樹高1メートルほどだが、太い幹と大地にしっかりと根を張ったその樹には鈴なりのマンゴーたち。ぎっしりとマンゴーが密集したハウス内は移動するのも一苦労だ。「マンゴー銀座だな」。私の脳裏にふと降りてきた言葉に、自分自身、妙に納得していた。

そのマンゴー銀座を難なくかき分け、倉重農園の人たちは、一つ一つ玉つりしたマンゴーに丁寧にネットをかけていく。玉つりとは実のついた枝を紐で吊し上げ、マンゴーの実に充分な日光が当たるようにする事で、この作業を怠るとマンゴーの色付きは悪くなり商品価値は下がる。玉つりは実の生長具合によって2〜3回調整するというから根気のいる作業である。満遍なく日光を浴びたマンゴーは真っ赤に色付き完熟する。完熟し食べ頃を迎えたマンゴーは自然落下し、落下したマンゴーはネット内に収まり収穫を待つ。一つたりとも地面に落下させないようにする為、ネットかけも丁寧な作業が必要だ。すべてのマンゴーにネットをかけ終わるのに2〜3週間かかるという。朝の9時前にも関わらず、ハウス内の温度計は35度を指していた。滴る汗を拭いながら、倉重農園の人たちは黙々と作業をこなしていた。

22号:みやま市 田中稔久さんの博多うまきび

“セレンディピティ”

香ばしい香りが鼻腔をくすぐってきた。これは、ニンニク醤油に漬けて揚げた大分中津唐揚げの香りに違いない。朝食を取らない私にとって、お昼時にその香りを嗅ぐのは悪魔のささやきである。胃袋が、本能に従えと私の足に命令する。その香りに誘われるように足を進めると、『九州諸国うまいもん市』というのぼりが見えてきた。自宅近くの大型ショッピングモールで定期的に開催されているポップアップイベントである。九州中から美味しいものを集め期間限定で十数店舗が出店している。私は妻から依頼された食パンと牛乳の購入そっちのけで、うまいもん市にフラフラっと引き寄せられた。目指すは大分中津唐揚げ。脇目も振らず一直線に歩を進める私のわずかな視界に一瞬、『博多うまきび』という文字が飛び込んできた。

胃袋からの命令で動いていた私の足に、急激に脳が「止まれ!」と命令した。「博多うまきび…って何。聞いた事ないぞ」。私の脳が急速に回転し始めた。足を止め、じっとポップを見つめる私に、斜め45度の眼鏡をかけた昔のヤンキー風の男性が近づいてきた。「みやま市で野菜や花を作っています」。一瞬、その風貌に後退りしかけたが思いきって聞いてみた。「博多うまきびって何ですか?」。「あ、うちで作っているトウモロコシです」。初めて聞くブランド名だった。そう告げると、その男性は「うちで勝手にそう名付けてるだけです」と笑った。その一言に、ふくおか食べる通信編集長としてのスイッチが入った。「宝物を見つけたかも!」。私は踊る心を押さえつつも、博多うまきびのこだわりについて聞いてみた。するとその男性は堰を切ったように喋り出した。それは、博多うまきびのこだわりだけに留まらず、なぜ農業を始めたのか、今どんな思いで農業に向き合っているのか、農業を通じてどんな事を学んできたか、自分自身が何者か、などなど。私もついつい取材をしているかのような錯覚に陥った。そしてふと気づいた。まだ私自身が何者か名乗っていないことに。 つまり、その男性はたまたま通りすがった客に自分の身の上を話し、相当深いレベルで自己開示していたのである。「こんな人もいるのか…」。私はある種の感動を覚えた。「来週にでも圃場を見学させてください」。私は名を名乗り、約束を取り付けた。そして、心地よい感動とともにその場を後にした。大分中津唐揚げはおろか食パンと牛乳を購入する事を忘れてしまったのは言うまでもない。

21号:添田町 藤川椎茸園の原木椎茸

林道を抜けるとそこは“ほだ場”だった。

もののけ姫で主人公のアシタカがヒロインのサンと遭遇するシシ神の森。木漏れ日が差すそのほだ場は、20数年前にスクリーンで見たシシ神の森を彷彿とさせた。ほだ場とは、原木椎茸(げんぼくしいたけ)を栽培し採取する場所の事で、いわば原木椎茸の畑である。ほだ木と言われるクヌギの原木が逆V字型に立てかけられ、森の起伏に沿って整然と並べられている。その数4万本以上。

「何かがいる」。林道からほだ場に足を踏み入れる瞬間、私は結界のようなものを感じた。霊感は強い方ではない。むしろ無いと言って良い。そんな私が感じるほどの何かがその場にはあった。

ただ、その何かは嫌な感じではない。良い感じなのだ。良い気が流れている。元々森が持っているマイナスイオンのせいなのか、自然の中に作り上げたほだ木の人工的な美しさなのか、それはわからない。私は大きく深呼吸をして、そこに流れている良い気を体内に取り入れた。

ほだ場は1.5haもの広さがある。ゆっくりと奥に進むと、再び、もののけ姫のワンシーンが蘇ってきた。木霊(こだま)という無数の木の精霊が現れるシーンだ。カラカラと音を立てて首を振る。一見不気味な姿ではあるものの、その仕草はなんだかユーモラスで可愛げさえある。映画の中でアシタカは木霊についてこう語る。「好きにさせておけば悪さはしない。森が豊かなしるしだ」。ほだ木から顔を覗かせている無数の椎茸が木霊を想像させたのかもしれない。椎茸は元々、きのこ『木の子』と呼ばれていた。木霊もある意味『木の子』である。豊かな森の恵を享受して育てる原木椎茸。この物語は100年以上に渡って原木椎茸を作り続けている藤川椎茸園のこれまでとこれからの物語である。

20号:八女市 八女フルーツのアップルキウイ

「地面部隊行ってきます!」

上下のつなぎ服に身を包み、収穫かごを脇に抱え、その女性たちは枝で覆われた茂みの中に分け入って行った。「川上さん、後を追ってください!」。私はカメラマンの川上氏にその女性たちを追うよう指示した。「えっ、ホントに行くんですか?」。川上氏は二の足を踏みながらもその女性たちの後を追い、茂みに分け入って行った。『匍匐前進』。読者諸氏はこの四字熟語が読めるだろうか。『ほふくぜんしん』と読む。腹這いになって、手と足を使って地面をするように移動する事、と辞書には書いてある。よく軍隊訓練の映像などで見る事もあるだろう。しかし、実際に匍匐前進を目にした経験をどれほどの人が持っているだろうか。今、私の目の前で繰り広げられている光景は、まさにその匍匐前進だった。女性たちは匍匐前進で目的の位置まで到達すると、今度はくるりと反転し仰向けになった。仰向けになった目線の先には、ちょうど手の届く位置に大きなアップルキウイが実っている。女性たちは慣れた手つきでアップルキウイを収穫した。そして次のアップルキウイを収穫すべく、匍匐前進を繰り返した。

さて、私は文字だけでその場面をイメージしてもらえるよう努力して執筆しているつもりだ。しかし、今回に限っては、この場面をイメージしてもらえているかどうか全くもって自信がない。仮にこの場面をイメージできている読者がいたとしたら、それは感謝感激雨あられである。そもそもキウイはどんな状態で実っているのかというと、ぶどう畑や梨畑をイメージしてもらえればわかりやすい。枝の高さを一定にした『棚』というものを作り、その棚の高さで実をつけている。多くの場合、収穫作業は立って行い、棚の高さも人間の背の高さに合わせているものだ。その作業工程の中で匍匐前進をする場面は、一般的にはまず無い。

「そろそろ戻ってきてー」という男性の声にも、「大きいの見つけた。もう少し奥まで行ってみるー」と、一向に従う気配の無い女性たち。数十分後、泥だらけになったつなぎ服に身を包んだ女性たちが茂みの奥から戻ってきた。その収穫かごは大きく実ったアップルキウイで溢れんばかりだった。「うん、美味しい!」。収穫したばかりのアップルキウイをガブリと頬張るその女性たちの笑顔からは、匍匐前進で収穫してきた大変さは微塵も感じられなかった。むしろ充実感が溢れていた。

2020年

翌朝、いつものルーティン通り、『うきはの山茶』の樋口さんが作った有機無農薬の煎茶をいれながら、「そういえば梅干あったな」とおもむろに冷蔵庫から取り出した。舌が昨日の酸っぱさを鮮明に記憶している。表情筋もその酸っぱさに備え始めている。私は覚悟して太陽梅を口に含んだ。「酸っぱい!!」。しかし、昨日ほどではない。なぜかはわからない。煎茶をすすりながら2個目に挑んだ。煎茶が酸っぱさを緩和してくれたのか、思いのほか美味である。少しだけ後悔が和らいだ。

そして、その日の夕食。いつものように、ゆうきさんの『運米』を炊いて、カネダイ井上さんのお味噌で味噌汁を作る。具はアリアケスイサン古賀さんのバラ干し海苔『紫彩』と合鴨家族古野さんから取り寄せた玉ねぎ、じゃがいも、人参。早瀬さんの『つまんでご卵』を使って、妻が、得意のふわふわ卵焼きを作る。メインディッシュは宇佐美さんのサバのぬか炊きだ。昨晩、赤崎牛の赤身ステーキをまたいちの塩だけで味わい、サイドメニューに遠藤さんの川茸を頂くという贅沢をした私達夫婦は、この日は質素だけれども生産者の顔が見える『知産知消』の豊かな食卓を囲んでいた。

手を合わせて「いただきます」と言おうとしたその時、私は「はっ」と思い出したように冷蔵庫から太陽梅を取り出し、そして真っ白な熱々のご飯の上にちょこんと置いた。「いただきます!」。麹の旨味が効いたカネダイさんのお味噌汁を一口味わうと、舌に記憶された酸っぱさを覚悟しつつ、ご飯と一緒に真っ赤な太陽梅を頬張った。「え?、あれ?、美味い…」。昨日感じた驚くほどの酸っぱさはわずかに感じられるものの、ご飯の旨味と相まってその酸っぱさも含めて美味いのだ。2個目、3個目と太陽梅を口に運んだ私は、太陽梅だけで一杯目を完食してしまった。この時、昨日感じた後悔は微塵も無くなっていた。これが日本一の理由なのか。妙に納得した私は、翌日、太陽梅の生産者である平島農園にアポイントの電話をしていた。

18号:嘉麻市 赤地正志さんのりんご

大きな長方形

山あいにアメフトのグラウンド(らしきもの)が見えた。

昨年の10月、九州りんご村の情報をキャッチした私はグーグルマップでその所在地を調べていた。福岡県嘉麻市馬見。住所を入力するとそのエリアが現れ、難なく九州りんご村が見つかった。位置関係を確認し、当地までの移動ルートなどを調べていたところ、馬見周辺の山あいマップの中から見慣れぬものが視界に入ってきた。「こんな所にアメフトのグラウンド?」。一瞬そう思った私は、画面を拡大してみた。ひときわ広い横長の長方形に一定間隔に引かれた縦線。アメフトファンであればイメージつくであろう。

10ヤードラインが規則正しく引かれているかのような長方形が、山あいの集落の中に違和感を放って佇んでいた。

農村の光景をグーグルマップで俯瞰すると、平地の水田地帯は区画整理されていることもあり比較的規則正しい長方形がつながっている事が多い。一方で、山あいでは、斜面を利用している事もあり、畑や水田は不規則な形をしている。特に果樹園はそうだ。その長方形は一見水田のようにも見えたが、10ヤードラインのような縦線がどうも気になっていた。しかし、一時的に違和感を感じたものの、九州りんご村の下調べに追われていた私は、いつしかその長方形の事を忘れていた。そして、その長方形が今回の特集の最大の目玉になる事を、この時は知る由もなかった。

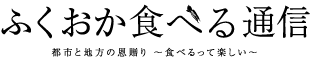

17号:久留米市 いのうえ農園の無花果(いちじく)

平成の出会い

その日は朝からそわそわしていた。

3週間ほど前に一通の講演依頼のメールが届いた。福岡県農林水産部からのそのメールには、『ふくおかエコ農産物認証』を取得している生産者の前で、ふくおか食べる通信の取り組み内容を発表してほしい、と書いてあった。『ふくおかエコ農産物認証』とは、農薬と化学肥料の使用を福岡県基準の半分以下で生産された農産物に対して、県がお墨付きを与えているものである。つまり、福岡県内のこだわりの生産者が数多く集まる前での講演依頼である。基本的に来るもの拒まずのスタンスである為、断る理由は無い。加えて、どのような生産者に会えるのかワクワクする気持ちも抑えきれなかった。

平成も残りわずかとなった2019年4月26日。福岡県各地から集まった錚々たる生産者30数名を前にして、生産者と消費者のつながりを表す『知産知消』の世界観を語った。講演前に食べる通信の認知率は10%程度であったものの、講演後には多くの生産者がわざわざ名刺交換に来て頂いた。身にあまる光栄であった。

その中に、一見、農家っぽくない雰囲気を醸し出している男性がいた。『株式会社 農業都市デザインシステム研究所 代表取締役 井上正隆』と書かれた名刺を受け取った私は「コンサル関係の方ですか?」と聞いた記憶がある。「いいえ、農家です。いちじくを無農薬で作っています」。その一言で私の興味は加速度的に急上昇した。「いちじくを無農薬ですか?本当にできるんですか?」。「はい、できます。よかったら農園に遊びに来てく

ださい」。そう言い残し、男性は足早に会場を後にした。

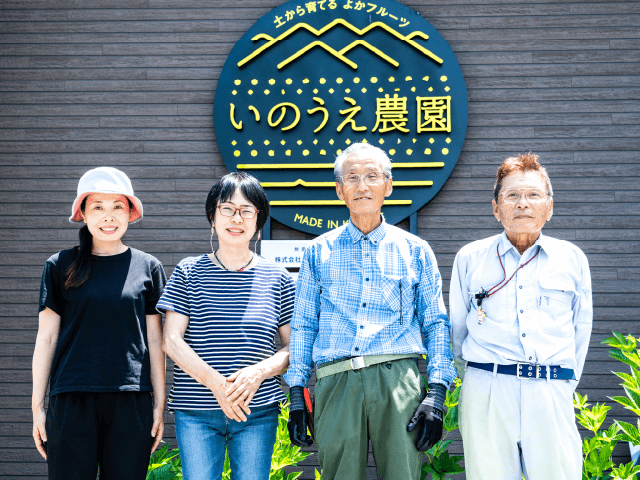

16号:糸島市 早瀬憲一さん 緑の農園の「卵」

親愛の挨拶

ツンツン、ツンツン。明るく開放的な鶏舎に足を踏み入れると、ニワトリ達の意外な行動に私は戸惑った。これまでにも何度か鶏舎に入った経験から、ニワトリ達は我々人間に対し一定の距離を保ち、遠巻きに様子を伺っているものだと思っていた。ところが、この鶏舎のニワトリ達は違うのだ。私を全く警戒していない。おもむろに私の足元に寄ってくると、ツンツン、ツンツンと私が履いている白い長靴を、そのくちばしでつつき始めた。最初は、攻撃されているのかとも思ったが、その“ツンツン”には、どうも攻撃的な意図は感じられない。むしろ親しみを込めた優しい“ツンツン”なのだ。私がニワトリ達のその行動をじっと見つめていると、「それは、挨拶してるんですよ」と、緑の農園の二代目、早瀬憲一さん(32歳)が笑顔で教えてくれた。

これほどまでに人懐っこいニワトリは初めてである。素朴な疑問を憲一さんに向けてみた。「普通、ニワトリって人間を警戒するものですよね。どうしてここでは、こんなに無警戒なんですか」。腰をかがめ、ニワトリ達とスキンシップをとっていた憲一さんはこう答えた。「ここの人間が敵意を持ってないからです」。ニワトリの幸せを一番に考えて養鶏に取り組んでいるのは、先代からの変わらぬ教えである。ニワトリが好きで養鶏を始めたという先代。その先代と想いを共にする若き二代目は、ニワトリ達が餌をついばむ姿を、目を細め嬉しそうに見つめていた。

15号:糸島市 若松潤哉さんの「オリーブ」

平和の象徴

旧約聖書の『創世記』6章〜9章で語られているノアの方舟物語。小学生の頃、児童文学全集なるものを図書館で借り、この本を読みふけった記憶がある。幼い頃から、昭和28年の筑後川大洪水の話を聞かされていた事もあり、洪水が他人事とは思えなかったのは事実だ。実際に、実家の脇を流れる筑後川が氾濫しそうな光景を何度も見てきた。『洪水は40日40夜続き、地上に生きていたものを滅ぼし尽くした。40日後、ノアは方舟から鳩を放したが、とどまる所がなく戻ってきた。さらに7日後、もう一度鳩を放した所、オリーブの枝をくわえて戻ってきた。ノアは水が引き、陸地が現れた事を確信した』。この時のシーンはイラストと共に鮮明に記憶に残っている。子供心にノアやその家族、動物たちが無事助かった事に心から安堵した。

ところが、その時鳩がくわえてきたオリーブの枝には一切興味を抱かなかった。当時、私にとってオリーブは実際に見た事もなく、身近なもので無いばかりか、今思うと日本には生息していない植物とさえ思っていた。この時オリーブの枝をくわえてきた鳩は平和の象徴とされているが、オリーブも同様に平和の象徴とされている事は意外に知られていない。洪水が鎮まり地上に平和が訪れた証しとなったのだ。そのせいか、国際連合の旗にはオリーブが用いられている。加えて、オリーブは知恵や勝利の象徴でもある。2004年のアテネオリンピックでメダリスト達がオリーブの冠を授与され、誇らしげにかぶっていたシーンはまだ記憶に新しい。今回は、そんなオリーブに魅了されながらも、数々の困難を乗り越え、さらに理想を追い求める一人の青年の物語である。

14号:桂川町 古野農場「合鴨家族」

2019年7月31日 晴 気温35度

ジリジリと照りつける太陽と西日本特有のクマゼミの大音量の中、カメラマンと私は、水田のあぜ道で息を殺してシャッターチャンスを狙っていた。合鴨は非常に用心深い。人の姿が見えていればまず寄ってこない。気配を感じるとさっと逃げていく。1ヘクタールはあろうかという広い水田を合鴨の集団がいくつかの群れになって悠々と泳いでいる。合計すると100羽以上はいるだろうか。「グァーグァーグァー」と鳴く成鳥もいれば、「ピーピーピー」と鳴いている雛もいる。ある者は水面下に首を突っ込み、ある者は苗に止まっている虫をついばんでいる。

合鴨農法とはおコメの有機無農薬栽培の一つの形態で、田植え後の水田に合鴨を放し、雑草や害虫を食べさせる事によって除草剤や農薬を使用せずに済む画期的な農法である。加えて、合鴨の排泄物が有機肥料となるだけでなく、合鴨が泳ぐ事による攪拌作用によって根を刺激し栄養分の吸収が良くなると同時に合鴨を育てている。稲作と畜産を同時に行っているのだ。100羽もの合鴨が泳ぐその水田は合鴨達の攪拌によって徐々に泥水色に染まっていた。我々は気温35度の中、あぜ道に腹這いとなり、自然と一体となって合鴨が寄ってくるのをじっと待った。その間およそ1時間。滴る汗を拭うことも忘れ、ひたすら待った。

2019年

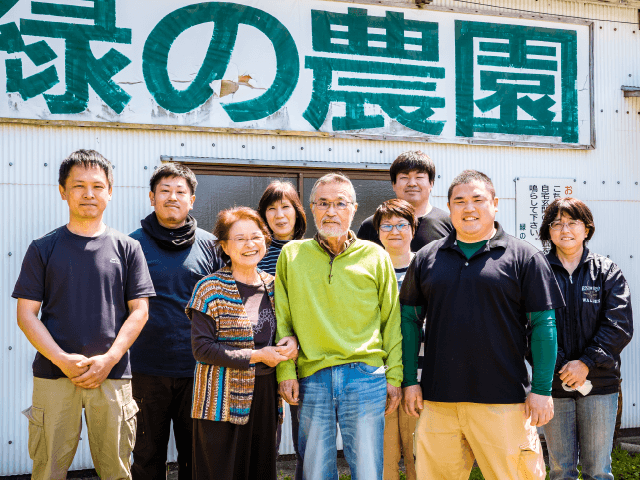

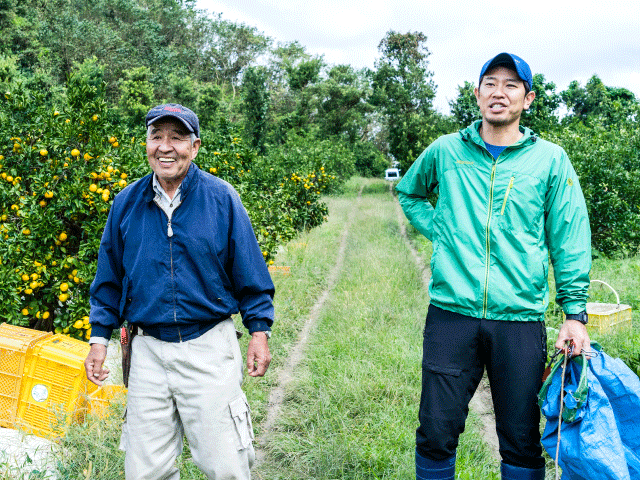

13号:宗像市 川上農園の「みかん」

そこには懐かしい光景があった。 果物屋のせがれとして生まれ育った私の実家の倉庫には、毎年11月になるとオレンジ色のコンテナに入ったみかんの山が、ところ狭しと積まれていた。当時の果物屋としては珍しく、信頼できる美味いみかん農家から、直接大量に買い付けていた事からそうなったのだが、そのコンテナに入ったみかんを赤いネットに小分けに詰め替え、店頭に出せる状態にするのが小学生だった私の役割だった。両手に軍手をはめ、一個一個キズがないかを確認し赤ネットに詰める。掻き入れ時になると土曜日の午後や日曜日には、終日倉庫にこもって、ひたすらみかんの山を小分けにしていた。そこでの光景はある意味、私の原風景と言えるかもしれない。その光景が川上農園にあった。私は一瞬タイムスリップしたかのような錯覚に陥った。私の中で昭和が蘇った。

里山大穂

福岡県宗像市(むなかたし)。人口約9万7千人の地方都市が湧いた。2017年7月9日。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の世界遺産への一括登録が認められたのだ。その中心を担う宗像大社は歴史も古く、全国に七千余あるという宗像神社の総本山である。従来、観光資源も豊富であった事に加え世界遺産の登録により観光客が増加、市内は賑わいを見せている。また福岡市と北九州市のほぼ中間に位置し、当初は北九州市のベッドタウンとして発展してきた宗像市だが、近年は福岡都市圏の発展に伴い、その地理的条件の良さから福岡市のベッドタウンとして発展、人口が増加している。一方で、響灘、玄界灘に面し漁業や農業の一次産業も盛んである。 市の中心部から南へ、福津市と宮若市と接する市境に大穂(おおぶ)という山間の集落がある。住んでいる人は200人足らず。以前は棚田や段々畑が広がっていた。明治の頃は養蚕が盛んで桑の木が至る所に植わっていたという。養蚕が下火になると、桑の木は果樹に置き換わっていった。川上農園はその集落で代々農業を営んでいて、現在の園主、川上直幸さん(70歳)の先代の直樹さんの時代にみかん作りを始めた。当時は近隣にある筑豊炭田の活況で、みかんは高級品として高値で売れていた。この地区に大きな屋敷が多いのは、その良い時代の名残だという。

12号:平川秀一さんの「塩」

2019年9月

塩守

もうもうと湧き上がる湯気、滴る汗、パチッパチッと燃え上がる薪の音。鉄釜の中の濃縮された海水はブクブクと音を立てながら琥珀色に煮詰まっている。鉄釜に向かって、ゆっくりゆっくり丁寧に琥珀色を撹拌するその姿は、何人をも寄せ付けない近寄り難いオーラを感じる。1リットルの海水からわずか1グラムほどしか採れない塩。そのわずかな変化を見逃すまいとする鋭い眼光は、瞬きを忘れたのかと思わせるほどだ。 改築して10年ほどの工房の壁や天井に目を向けた。見た目では数十年経過していると思えるほど傷んでいる。愛用している鉄釜も所々に錆の跡。それでも、この鉄の平釜で塩を作る事を変えようとはしない。

「海の近くで塩を作っている訳ですから、建物や道具への負担は大きいです。ただ、それは自然の摂理ですから抗うよりも受け入れるようにしています。釜もステンレス製などを試した事もありましたが最終的には鉄釜が良いという事に至りました。鉄瓶で沸かしたお湯で、飲むお茶は柔らかいですよね。塩も同じです」。 「ずるをしない」。そうやって塩を作ってきたと、その塩守がおもむろに語った。その言葉は、目の前の一挙手一投足を瞼に刻むうちに、揺るぎない信念として、彼の頭のてっぺんから爪先まで貫かれているものと確信した。 平川秀一さん(44歳)。“またいちの塩”として、糸島市芥屋地区、糸島半島の西の突端で塩作りを始め19年目を迎える。

世界でここだけ

福岡県朝倉市屋永。のどかな田園風景が広がる。その中心部を、距離にして2キロメートル弱、川幅は4〜5メートルほどの小川が流れている。深さは大人の膝下程度のその川は『黄金川:こがねがわ』と呼ばれており、ホタルやカワセミが生息する清流で、太古の昔からこの地に自然の恵を与えてきた。その最たるものが『川茸』である。藍藻類に属する原始藻類で、学名をスイゼンジノリという。5億年以上昔から地球上に存在し酸素を供給していた。日本固有の種で、以前は熊本県などにも自生していたが、現在自生しているのは、この黄金川のみとなっている。つまり、世界でここだけにしか生息していないのだ。形状は不定形で、肉厚がある寒天質のノリだ。色は黒く、その見た目から川に生える茸とされ『川茸』と名付けられた。しかしながら収穫量は年々減少し、その希少性から、2006年に環境省レッドリスト絶滅危惧種1A類に指定されており、今後の存亡が危ぶまれている。この物語は、その川茸を250年以上に渡って守ってきた遠藤金川堂の歴史と、それを何とかして後世に残そうとしている十七代目当主、遠藤淳さんの苦悩と地道な歩みの物語である。

10号:古賀哲也さんの「ばら干し海苔」

2019年5月

有明

満月の明かりが煌々と川面を照らしている。夜明け前の大川市大川漁港では、出航を今か今かと待ちわびている十数隻の漁船のエンジン音が鳴り響いている。微かに潮の香りが漂う中、防寒対策を施し、暗くても目立つような色とりどりの鮮やかなカッパに身を包んだ海の男たちが、出航の準備に余念無く勤しんでいた。2018年10月25日、午前6時前。気温7度。この日は待ちに待った有明海での海苔の種付け解禁日である。この日、有明海中の海苔漁師が一斉に沖合の養殖場に向け出航する。その数は福岡県内だけでも1000隻にも及ぶという。我々取材チームもライフジャケットを装着、万全の準備を施し漆黒の海に向け出航した。

西の空に輝いている満月を右手に見ながら、漁船は筑後川河口から有明海に向け16ノットの速さで南下している。時速30km程のスピードだが、直接風を浴びているからか体感ではもっと速く感じる。「辺りが暗いので、落ちたら助ける事ができません。座っていてください」と漁船を操縦する古賀哲也さん(41歳)の一言に我々取材チームは肝を冷やし、素直に従ったのだった。

午前6時を過ぎた頃から東の空が白み始め、徐々に辺りの景色がおぼろげながら見えてきた。漁船はすっかり陸地を離れ有明海に入っている。気がつくと辺りは、海からニョキニョキ生えているかのような無数のヒゲ達で四方八方覆われていた。有明海特有の「支柱式」と呼ばれる海苔養殖法である。種付け日から遡る事約2ヶ月前から、10メートルはあろうかという支柱一本、一本を規則的な間隔で正確に海中に刺し込んで行く。しかも揺れる船上から素手で。哲也さんの所だけでも3000本近く刺すという。気の遠くなる話である。

ようやく養殖場に着くと、哲也さんは仲間3人と連携しながら、種付けの為に準備されたカラフルな海苔網を、大きな風呂桶のようなモーター付きの小舟に載せ替えた。波は比較的穏やかではあるものの、時折辺りを通過する漁船の引き波の影響で立っていられないくらい大きく揺れる。その小舟をいとも簡単に操りながら支柱と支柱の間まで移動し、丁寧に海苔網を張り付ける作業に取り掛かった。すると、その時を待っていたかのように、東の空から太陽が顔を覗かせた。西の空にまだ月が有るのに夜が明ける事を「有明」という。その光景はまさに「有明」そのものであった。この物語は古賀昭行さん、雅敏さん、哲也さんと三代続く海苔漁師親子の挑戦に次ぐ挑戦の物語である。

日本中がロンドンオリンピックに沸いた2012年の夏、平光加(たいらみつか)さん(48歳)は、いちご色の愛車を走らせ実家のある筑後市に向かっていた。この年の夏は連日連夜の熱帯夜。福岡でも最高気温が37度を超える日もある灼熱の暑さで、猛暑日が20日以上続くなど過去の気象記録を塗り替えていた。

数日前、“ワシワシワシワシ”という西日本特有のクマゼミの大合唱の中、したたる汗を拭いながら家路を急いでいたみつかさんに、ふと誰かの声が聞こえた。その声はすぐにクマゼミの大合唱にかき消されたものの、みつかさんの脳裏に焼き付いて離れなかった。「いちごを、売ろう」。か細いながらもはっきりと聞こえたというその声は、今となっては誰の声なのかはわからない。敢えて言うなら「降りてきた」のかもしれない。その声は頭のてっぺんからスーっと身体の中に入り込み、血液の流れのように身体中に染み渡っていった。

みつかさんはすぐに電話をとった。いつもは母親の淳子(あつこ)さんにかけるのに、この時だけはなぜか父親の洋(ひろし)さんにかけた。

「お父さん、私、いちごを、売ろうと思う」。

この物語は、たいらひろしさんとあつこさん夫婦の永年にわたるいちご作りにかける想いと、それを支えてきた長女みつかさんとの、いちごが繋いだ家族の絆の物語である。

8号:宇佐美商店のぬか炊き

2019年1月

タイムスリップ

新幹線のぞみ号も停車する北九州市小倉駅。言わずと知れた、福岡市に次ぐ福岡県第2の都市、北九州市の玄関口である。モノレールのターミナル駅でもある小倉駅の周囲は、オフィスビルが集積すると共に魚町などの歓楽街が発展し、紫川の西側にある小倉城跡地周辺には市役所などの官公庁が立ち並ぶ。まさに北九州市の中心部と言える。加えて、年末から年始にかけ、日が暮れる頃にはこの一帯が色とりどりのイルミネーションで照らされる。「小倉イルミネーション」と呼ばれるこのイベントでは、小倉駅周辺から紫川河川敷周辺に渡り約20ヶ所で様々な光のページェントが繰り広げられており、平成最後の小倉イルミネーションを楽しむ人達で毎夜賑わっていた。

そんな平成の近代的な華やかさを見せる小倉の街中の一画に、突然、昭和が顔を見せる空間がある。小倉駅から南へ徒歩約8分。旦過市場(たんがいちば)と呼ばれる耳慣れないその空間は、全長約180メートル、人が2〜3人すれ違えば肩が触れ合うくらいの狭い長屋のような商店街で、八百屋、魚屋、総菜屋などおよそ120店舗が所狭しと軒を連ねる。そのほとんどが昭和30年前後に建てられたもので、裸電球に照らされたその空間は、昭和レトロというよりもむしろ昭和そのものである。1日およそ8000人が訪れるというその空間では、訪れた客が店主との会話を楽しみながら買い物をするため、あちこちから北九州弁が聞こえてくる。市外、県外の客だけに限らず最近は海外からの観光客も増えてはいるようだが、多くは地元の客で賑わっている。旦過市場が北九州の台所と言われる所以だ。

その旦過市場で戦後間もない頃に店を出した宇佐美商店。この物語は、百年に渡って代々漬け込んできたぬか床を使った「ぬか炊き」を後世まで伝え広げたいという想いで、東京から移住してきた宇佐美雄介さん(36歳)の新たなチャレンジの物語である。

2018年

今から遡ること90年前の昭和3年11月10日。昭和天皇即位の礼が執り行われ、その4日後の11月14日から15日にかけ大嘗祭(だいじょうさい)が執り行われた。大嘗祭とは、天皇が即位の礼の後、初めて行う新嘗祭(にいなめさい)の事である。ちなみに新嘗祭とは、稲の収穫を祝い、翌年の豊穣を祈願する古くからの宮中祭儀であり、天皇が新穀を天神、地祇にすすめ、その恩恵を謝し、また自らも食する。明治以降は毎年11月23日に行われている。

その、昭和天皇即位の礼に際し、大嘗祭に献上する新米を作るために選ばれた田んぼ「主基斎田:すきさいでん」が、ここ福岡市早良区脇山(当時は早良郡脇山村)であった。天皇一代に一度の貴重な大嘗祭への新米献上で、当時、脇山は蜂の巣をつついたような騒ぎになったという。福岡市の南西部に位置し、北は油山(標高597m)、南は背振山(標高1055m)に囲まれたこの山里は、盆地状の形状をしている事から昼夜の寒暖差が大きい。また背振山系から染み出す冷涼な地下水が美味しいおコメを作るのに適しているという。幾つもの候補地から、ここ脇山が選ばれたのは、そういった条件が整っていたからに違いない。

そして今から8年前、この地とは縁もゆかりもなかった一人の青年が、ここ脇山で有機無農薬栽培でのおコメ作りを始めた。ゆうきひろき(結城大樹)さん、30歳の時であった。

6号:赤崎和徳さんの赤崎牛

2018年9月

福岡県嘉麻(かま)市。2006年平成の大合併の折、旧山田市、稲築町、碓井町、嘉穂町の4つの自治体が合併してできた人口約3万7千人の筑豊の町で、福岡県のほぼ中心部にある。明治から昭和初期にかけ、隣接する飯塚市、田川市等と共に炭鉱の町として大いに繁栄した。しかし昭和30年頃、石炭から石油へのエネルギー革命が起こり、石炭需要が激減。採炭事業は衰退し、坑夫数、人口ともに減少し始めた。特に、炭鉱都市であった旧山田市では採炭事業衰退の影響が大きく、人口はピーク時の4分の1にまで減少した。その旧山田市の熊ヶ畑地区の山裾に赤崎牧場はある。今回はこの熊ヶ畑から現れた畜産業界の変革者の物語である。

◆出会い

私が初めて赤崎(あかさき)和徳さん(37歳)に会ったのは、ふくおか食べる通信創刊準備中の2017年6月10日のことだった。福岡県内にはいくつかのブランド牛がある。博多和牛や、最近では糸島牛などが注目を浴びている。鹿児島県や宮崎県に比べ畜産業が盛んな訳ではないものの、ブランド牛が生まれているからには、こだわりの畜産農家が必ずいるはずだと信じ、当時インターネットを使い血眼になって探索していた。すると、ある日「赤崎牛」という文字が目に飛び込んできた。「ん?赤崎?どこだ?」。一般的にブランド牛はその土地名を冠する事が多い。比較的福岡県内の地理に明るいと自負している私でも、赤崎という地名がどの辺りなのかピンとこなかった。ところが、よく調べてみると、「赤崎牛」の赤崎は生産者本人の名前だという事がわかった。その瞬間、なんの根拠も無いのだが「宝物を見つけたんじゃないか!」と直感した事を今でも覚えている。すぐに赤崎さんに連絡をとり、訪問する段取りを整えた。

5号:カネダイの味噌と松末のみなさんが作った蕎麦

2018年7月

◆2017年7月5日 午後1時過ぎ 朝倉郡東峰村

その日、正午前から降り出した雨は徐々に強まり、午後1時過ぎには土砂降りとなっていた。当時妊娠8ヶ月の井上桂子さんは、以前から楽しみにしていた先生に会うべく、自らが運転する四輪駆動車で山を降り、東峰村から福岡市内へと向かおうとしていた。谷あいを縫うように通る県道52号線には、所々水が流れ込んでいたものの、四駆の性能を駆使し辛うじて前進。水嵩が増え濁流と化した県道脇の赤谷川を横目に見ながら四駆を進めていった。

数分後、桂子さんの目の前には、茶色い泥流で完全に冠水した県道が現れた。「どうしよう…」。進む事も戻る事も困難となった桂子さんはその場で立ち尽くした。携帯で夫に状況を伝えた所「進むか、戻るか。止まるな!」と言われ、桂子さんは意を決して進む事にした。泥流で冠水した県道52号線を祈るような気持ちで進み始めた。

同じ頃、夫で有限会社カネダイ社長の井上宗久(むねひさ)さんは福岡市内からの帰りで土砂降りの雨に遭遇していた。カーラジオから流れる緊急ニュースは、午後1時30分に、朝倉市及び東峰村に大雨洪水特別警報が発令された事を伝えていた。

午後2時頃、宗久さんの携帯が鳴った。「水が入ってきよります!」という従業員からの悲痛な知らせ。宗久さんはすぐに味噌蔵に帰るべくハンドルを切った。ところが、日常通っている県道52号線はすでに通行困難な状況。宗久さんは迂回路を進んだ。普段は地元の人でも通らない、車一台がやっと通れるような林道である。ただでさえ薄暗い林道が豪雨の影響で更に暗い。加えてフロントガラスを激しく叩く大粒の雨で視界は極めて悪かった。運転席という狭い空間で、規則正しいワイパーの音がより緊張感を増す。時折、雷鳴が響く中、いつ山崩れが起きてもおかしくない状況下で宗久さんは先を急いだ。

◆4月28日 快晴 気温24度

山々の新緑が眩しいこの季節、我々編集チームは、新茶の茶摘みが始まった頃合いを見計らい、「うきはの山茶」でオリジナルブランドを展開する株式会社新川製茶の茶園を訪れた。茶園は鹿狩の山中に点在し、その数は数十カ所を数える。その総面積はなんと7町(約7ヘクタール)にも及ぶ。1日で回るのは到底不可能。その一つに案内してもらった。案内をしてくれたのは新川製茶二代目の樋口八郎さん(77歳)。45年前にこの地でお茶の無農薬有機栽培を始めた人であり、今回の主人公、三代目の樋口勇八郎さん(48歳)のお父さんである。

「今朝、雉(キジ)に遭うたけん、今日は縁起の良かたい!あんたたちゃツイとるね!」と、人懐っこい笑顔で我々を茶園まで先導してくれた。

茶園に着くと、勇八郎さんを含め3名で茶摘みの真っ最中、今年初めて出てきた初々しい新芽を手際よく摘み取っていた。機械の無い時代は新芽として伸びた茶葉の「一芯二葉」を手で摘み取っていたという。気の遠くなる話である。今では大きなバリカンのような機械で摘み取っているが、この茶葉を摘み取る際の長さの調整は長年の経験と勘によるものだそうだ。

こうして摘み取られた茶葉は、同じく鹿狩の山中にある製茶工場内で荒茶製造、再製仕上げ、充填、出荷という工程を踏む。一般的に製茶業界ではこの工程は分業にて行われていることが多く、新川製茶のように販売も含め一貫して自社で行っているケースは極めて珍しい。それは、こだわって作ったものをお客様に直接お届けしたいという強い想いの現れである。

しかし、ここに至る45年の道のりは決して平坦ではなかった。

3号:久保田勝揮さんのブラッドオレンジ

2018年3月

「主人が喋ってくれるか心配なんです」。

遡ること昨年の6月25日。私は初めての能古島上陸で少し緊張していた。渡船場まで迎えに来てくれた久保田夕夏(ゆうか)さんの車に乗り込み、一路、久保田農園を目指す。潮の香りのする海岸線の道路を抜け、なだらかな坂道を島の北側に向かって登る。その車中で夕夏さんがポツリとつぶやいた一言だった。夕夏さんによると、ご主人は口下手なタイプだそうで、それを気遣っての一言だった。ハッとした私は、私の緊張が伝わったのかもしれないと、明るく振る舞ってその不安を掻き消した。ほどなく、車は久保田農園の敷地に滑り込んだ。かすかな柑橘の香りとともに、収穫が終わって青々とした葉っぱだけが残った甘夏の樹々が優しく迎え入れてくれた。

久保田勝揮(よしき)さん(36歳)とはこれが初対面。初対面自体珍しい事ではないのだが、これまでの生産者さんと違い、それまでのメールのやり取りは奥様の夕夏さんとやってきた。というのも勝揮さんはパソコンやスマホを全く見ないためメールそのものを使っていないのだ。つまり、勝揮さんの情報は全くゼロでの初対面であった。それが私を緊張させたもう一つの理由でもあった。

長身の勝揮さんと小柄な夕夏さんと私の3人は農園に隣接する、のこのしまアイランドパーク内にある「レストラン防人(さきもり)」でランチをしながら話す事にした。レストランから見える博多湾の景色の良さと美味しいランチに、場の雰囲気も和み、勝揮さんは、エキゾチックな風貌ながらも朴訥なおもむきで一言、一言、丁寧に語り始めた。久保田農園の歴史、就農の経緯、ブラッドオレンジへのこだわりや地域への想いなど、少しずつ言葉が紡がれていった。

◆黎明期

福岡県朝倉市杷木林田(はきはやしだ)地区。赤谷川流域に広がるこの集落は、古くからコメ、果樹の栽培が盛んであった。「杷木町史」によると、梨は明治の終わり頃から大正にかけて6軒ほどの農家が栽培を開始した。(余談ではあるが、筆者の祖父の実兄もこの梨農家の一つであった)。その後、昭和にかけ徐々に拡大し、昭和35年には、この地区に共同選果場が設立され共同出荷が始まった。当時は梨農家だけで40〜50軒ほどもあり、この地区は梨の一大産地であった。

林農園の歴史も古い。曽祖父の大助さんが、コメや葉タバコの副生産物として梨の栽培を始めたのが今から約80年前の事である。それを祖父の俊男さんが継いだ。林家に婿養子として入った俊男さんは、元々大工であったものの、人に使われる事を好まず、自ら農業に取り組んだ。昭和30年頃の事であった。

その柿畑をあの豪雨が襲った。7月5日のことだった。

◆長い夜の始まり

その日、智博さんは柿山のふもとにあるビニールハウス内で、一人黙々と作業中だった。

「こりゃー恵みの雨やね」

今年、空梅雨で雨が少なかったこの地域。そろそろ雨が欲しいと思っていた矢先の雨だった。

「これで少しは潤うやろ」

そう思いながら智博さんは作業に没頭していた。

ハウス内に響く雨音は実際の雨量よりも大きく響く。しかし、この日は今迄に聞いたこともないような雨音の轟音がハウス内に響きわたっていた。

「こりゃ、ヤべぇな」

夕方近くハウスから出た智博さんは、柿山を覆い尽くした真っ黒な雨雲を見た瞬間、背中に寒いものを感じた。

しかし、この時点ではまさか、柿畑が土砂や流木に埋め尽くされる事になるとは夢にも思っていなかった。

7月5日の長い夜の始まりだった。